Reinhold Messner non è soltanto un grandissimo alpinista, nato nella nostra stessa regione, il Trentino-Alto Adige/Südtirol. È uno degli ultimi esploratori, un uomo che non solo ha scalato tutti i quattordici ottomila, ma si è avventurato nell’Antartide, nella Groenlandia, nel deserto dei Gobi. E ancora, è un infaticabile narratore della montagna, autore di innumerevoli libri e articoli tradotti in moltissime lingue.

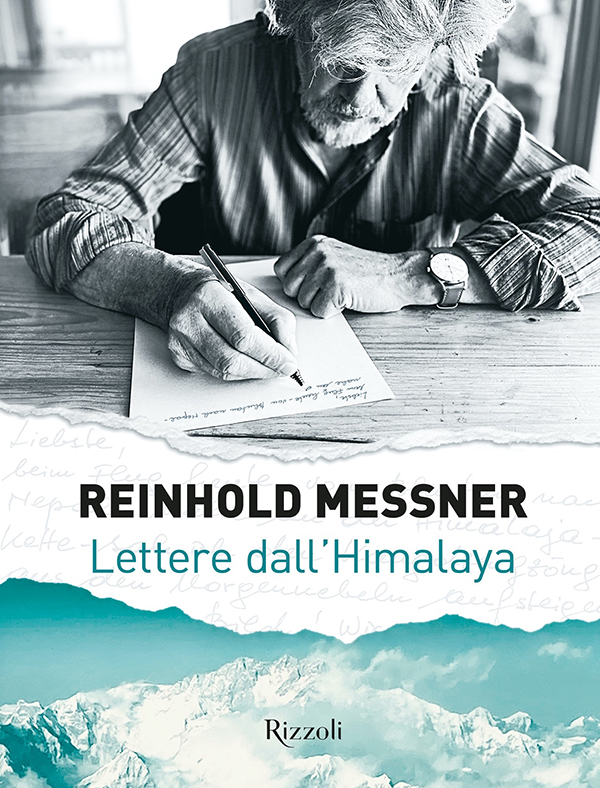

Nel suo ultimo libro, Lettere dall’Himalaya, Messner ci regala un viaggio nello spazio e nella storia. Grazie alle lettere non solo sue, ma di importanti alpinisti del passato come Mummery, Mallory, Bauer, Merkl, Ward, ci racconta la straordinaria conquista dell’Himalaya, con tutte le sue avventure, la sua bellezza e i suoi pericoli. Ma non solo. Ci racconta la vita delle genti delle remote valli himalayane; le colazioni spartane a base di tsampa; i “boschetti fitti di rose selvatiche” che Mummery ammirò nella valle del Diamir, nel 1895; le violente bufere di neve che si trasformano in uragani in grado di strappare “gli zaini dalle spalle dei portatori”, come scrisse – dal campo base nel Nanga Parbat, nel 1934 – Hanns Hieronimus; gli yak che vanno a valle per cercare del fieno; gli alpinisti periti nel corso dei decenni; gli sforzi sovraumani; e ovviamente le vette, ognuna con il suo carattere, come scriveva proprio Messner in una lettera alla famiglia nel 1984, dal ghiacciaio Baltoro.

VAIA ha avuto la straordinaria opportunità di leggere il libro di Messner, e di confrontarsi con lui poco prima che partisse per il suo ennesimo viaggio. Ecco cosa ci ha raccontato.

Il lavoro della memoria

Lei ama l’Himalaya, ha fatto oltre cinquanta spedizioni laggiù. Tuttavia, quando si trova a quelle altezze vertiginose viene preso da un sentimento di nostalgia, come racconta nel suo ultimo libro, Lettere dall’Himalaya (Rizzoli). Perché?

Perché generalmente noi romantici siamo felici là dove non siamo! Se siamo a casa vogliamo andare in luoghi lontani, se siamo lontani vogliamo tornare a casa. Ho trascorso molto tempo sull’Himalaya, con gente del posto. All’inizio puntavo di più sulle cime, per fare le mie salite, poi oltre alle salite mi sono sforzato di entrare in contatto con la popolazione, con la loro cultura. Ho cercato di conoscere gli sherpa, il loro mondo, ed è stato straordinario, perché avevano ancora una cultura molto simile a quella che ho vissuto da bambino.

È stato un modo per tornare alla sua infanzia.

Sì. A un mondo chiuso, autosufficiente, pieno di responsabilità individuale. Vedevo i bambini giocare come facevamo noi da piccoli.

Perché lei scrive?

Io racconto, e racconto perché… ho una sorta di responsabilità: quella di portare avanti la narrativa dell’alpinismo tradizionale. Io racconto avventure, storie, e non soltanto mie. Tento di far entrare nei miei racconti la storia di queste montagne, della loro “conquista”. Ho scritto anche libri biografici su varie personalità dell’alpinismo, uomini che mi hanno affascinato e che sentivo di dover seguire e poi riportare all’interesse di un pubblico più vasto. In generale scrivo quello che ho vissuto, sforzandomi di trasmettere le emozioni che riesco a ricordare.

L’evoluzione dell’alpinismo

In Lettere dall’Himalaya si possono leggere le missive (meravigliose) di alpinisti ormai leggendari. Tra i grandi pionieri che per primi si sono avventurati nella regione, di quali custodisce maggiormente il ricordo?

Il primo è senza dubbio Albert Frederick Mummery. Su cui ho scritto parecchio, ma non un libro a sé – quello l’ho scritto su George Mallory e sulla sua scomparsa [La seconda morte di Mallory]. Mummery fu il primo ad andare a conquistare gli ottomila metri, e purtroppo fallì. Sparì sul Nanga Parbat, e io ho seguito le sue tracce fino all’ultimo punto in cui si sa che lui andò. Vede, ho comprato persino il diario di John Norman Collie, che era con lui, dove ci sono delle fotografie che mostrano tutto il tragitto che fecero… Un altro che le voglio citare è Welzenbach; anch’egli ha avuto una fine drammatica. Ho scritto un libro su di lui, nel mondo tedesco è considerato come forse il più grande alpinista tradizionale degli anni Trenta.

Studiando quanto fatto da uomini come Mummery, Mallory, Welzenbach ho capito che non occorreva reinventare tutto, che ci potevamo basare almeno in parte sul loro lavoro, ed ecco perché alcuni miei progetti sono stati basati su loro progetti. Progetti che non avevano potuto realizzare perché il tempo, e gli equipaggiamenti di allora, non glielo avevano consentito. E tuttavia quegli uomini, negli anni Venti e Trenta, riuscivano ad andare ben al di là di quanto noi oggi immaginiamo potessero fare.

Come è cambiato l’alpinismo da quando lei ha iniziato a oggi?

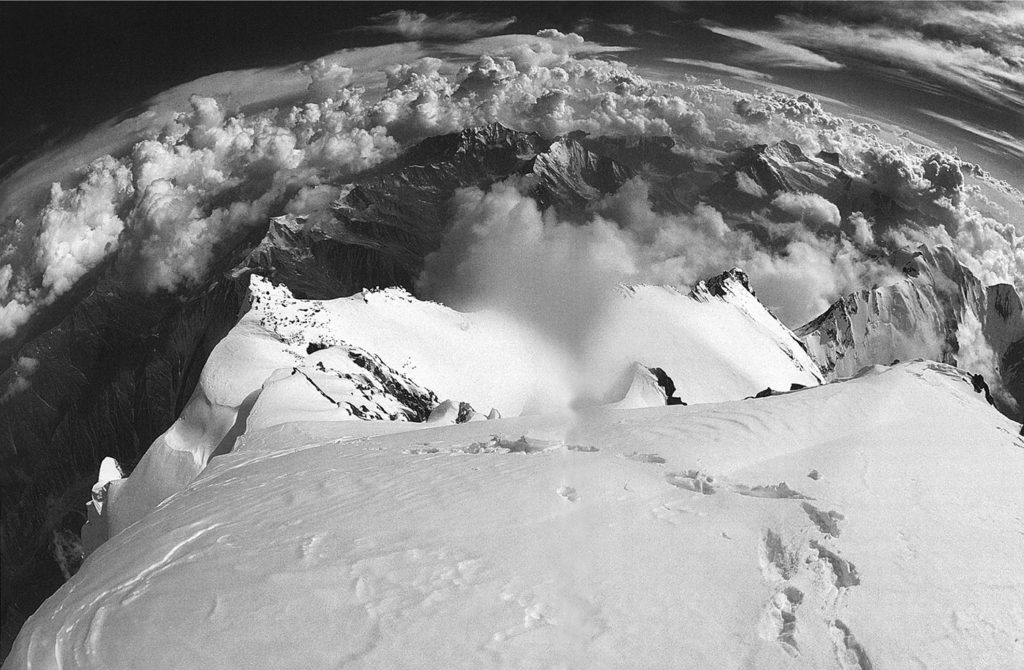

Oggi c’è ancora la possibilità, proprio come tanti anni fa, di uscire dal mondo civilizzato ed entrare nella wilderness, nella natura selvaggia, però questa wilderness si riduce giorno dopo giorno. Ormai dal satellite si può vedere qualsiasi punto del mondo, non ci sono più le grandi incognite di cento o centocinquant’anni fa. Però lo spirito dell’alpinista tradizionale è sempre lo stesso: un grande rispetto per la natura, e per il pericolo. Ciò che noi andiamo a cercare non è la natura della montagna; andiamo invece a cercare la natura umana attraverso la wilderness, la grande natura selvaggia, che ci dà le regole, le leggi. E a differenza delle leggi degli uomini, che accetto con la testa, quelle della natura… ecco, le accetto con il cuore.

Ciò che mi interessa è l’atteggiamento dell’essere umano verso la wilderness. Su questo ho scritto una dozzina di libri, ho allestito un museo con sei sedi per raccontare in un altro modo la montagna, e sto ultimando un nuovo film dedicato all’alpinismo tradizionale. E alla fine della mia vita, che poi è già iniziata, girerò il mondo per portare, a chi è interessato, il fascino dell’alpinismo tradizionale.

E il turismo?

Ecco, dall’altro lato c’è proprio il turismo. Oggi l’Everest può essere comprato in un’agenzia di viaggi. E gli sherpa vanno a preparare la salita, trasformandola in una camminata faticosa, anche pericolosa, però si tratta di salite che non hanno assolutamente nulla a che fare con ciò che hanno fatto Edmund Hillary o Hermann Buhl o io stesso. Già, oggi è tutt’altra cosa: la montagna viene preparata, messa in catene, ci sono medici ovunque, gli sherpa, i cuochi… per cinquecento persone che salgono ci sono cinquecento lavoratori, gente del luogo che rende possibili le salite a questi turisti, persone che non vogliono l’avventura ma solo la fama che deriva dall’aver scalato l’Everest, o il Nanga Parbat.

Quasi tutte le grandi montagne sono oggi a disposizione di chi paga. È una forma di consumo, e in questo modo la montagna viene normalizzata: sempre la stessa, ci sono i tragitti, i campi, gli aiuti, le bombole, i depositi con l’ossigeno. Io ho avuto la grande fortuna di poter svolgere la mia attività prima di questo cambiamento, che dipende pure dalla diffusione degli elicotteri, dai satelliti, dall’informazione ubiqua e così via.

Com’è dormire a -30° sull’Himalaya?

Per fortuna non devo più farlo! [ride] È dura, specialmente quando c’è poco ossigeno, il respiro va molto veloce. E se a ottomila metri scoppia la bufera la tenda trema, e c’è sempre la possibilità che qualcosa non sia perfetto, che la tenda si rompa, che la morte si avvicini… Però le devo dire che generalmente sono stato anche fortunato… Ho vissuto momenti in cui ho temuto di morire, però sono stati momenti, non giorni e giorni. Sul Nanga Parbat nel 1970 ho quasi rischiato di morire; nell’Artide, verso il Polo Nord, quando il pack si è staccato, ho vissuto momenti molti difficili. Sul Kangchenjunga, la terza montagna più alta del mondo, ebbi un ascesso amebico al fegato: soffrivo tantissimo, non potevo più sdraiarmi ma solo sedermi, e avevo di fronte a me due settimane di cammino prima di poter trovare un posto con un medico.

Quali sono le doti più importanti per un alpinista?

La capacità di entusiasmarsi, la capacità di identificarsi con la meta, e anche la capacità di soffrire. Non è un divertimento. Oggi i giovani pongono sempre l’accento sull’elemento della gioia, ma in realtà l’alpinismo è anche una cosa molto dura, specialmente il grande alpinismo in alta quota. Chi non è capace di soffrire non va lontano.

Scrivere tutto, scrivere subito

Senta, lei con il suo libro “amplifica” le storie degli uomini che hanno fatto conoscere al mondo l’Himalaya. E in questo modo lei narra le loro gesta, e narra la montagna.

Sì, esatto. E trovo che sia molto importante farlo. Perché vede, se non abbiamo la possibilità di conoscere ciò che è successo prima di noi, non possiamo neanche immaginare il futuro. Bisogna ritornare al passato, capire il messaggio degli antenati, per poter far crescere idee nuove.

Nel suo libro c’è questa sua lettera del maggio 1985 in cui scrive della scalata di una parete dell’Annapurna che definisce eccezionale, una delle sue imprese più audaci. Cosa ricorda di quella salita?

Ricordo più o meno tutto, anche perché poco dopo aver fatto la salita scrissi un saggio in cui la raccontai. E per fortuna lo feci! Se non l’avessi fatto oggi, all’età di quasi ottant’anni, per me sarebbe difficile ricordare tutto nel dettaglio.

Quindi un consiglio ai giovani è quello di scrivere: diari, lettere…

Sì, anche a se stessi. Non è che tutti debbano pubblicare, però è importante scrivere, almeno per se stessi. Quanto ai libri pubblicati, posso dirle che oggi la maggior parte dei libri di montagna non sono scritti da alpinisti, ma da ghost writer. Purtroppo. E questo significa che sempre più libri non raccontano l’esperienza reale vissuta.

Equilibri precari

Tutto cambia, inclusa la regione dell’Himalaya. In una lettera del 2013 lei scriveva che il villaggio di Namche, in Nepal, stava crescendo in altezza e in larghezza: un tempo si scambiavano merci dal Tibet come sale, lana di yak, orzo, in cambio di riso e patate, nel 2013 c’erano ovunque merci cinesi. Leggendo il suo libro si ha la sensazione che davvero la globalizzazione sia riuscita ad arrivare ovunque, anche nei luoghi più sperduti, come appunto Namche.

Sì, e in questi luoghi lontani il cambiamento si sente di più, perché è più facile intravedere ciò che sta succedendo. Se lei va in molte grandi città cinesi, metropoli con dieci o venti milioni di abitanti, sa che probabilmente la loro costruzione risale a pochi anni fa. Sono andato in Cina per la prima volta nel 1979, ed era un mondo del tutto diverso rispetto a quello che è oggi. La Cina è cambiata più di tutte le altre nazioni negli ultimi quarant’anni.

La montagna da tempo è sotto attacco a causa del cambiamento climatico. Nel 2018 per esempio c’è stata la tempesta VAIA, che ha devastato le Dolomiti; lei la ricorda?

Sì, eccome! Nessuno da noi aveva memoria di una tempesta del genere, e questo è senz’altro il clima che cambia, almeno in parte a causa del riscaldamento globale. Però bisogna anche notare che il riscaldamento globale non viene prodotto in montagna, noi non combiniamo grossi guai: sono i grandi centri industriali, dove si produce, dove vivono tante persone, dove c’è tanto traffico, che fanno i danni. In montagna però sentiamo le conseguenze prima che in pianura. Ovviamente anche in città si avverte l’impatto del cambiamento climatico, ma poco, mentre io vedo tutti i giorni che la montagna sta cambiando. Pezzi che cadono a causa del permafrost che manca, quando piove la pioggia è molto più intensa di un tempo e si formano subito i torrenti… La montagna è sotto pressione perché nelle grandi città si stanno usando troppe risorse naturali.

L’ultima lettera nel suo libro Lettere dall’Himalaya è a suo fratello Hubert, e lei l’ha scritta a mano, nel 2020. Io ho interpretato questo quasi come un segno di speranza, un augurio: quello di tornare a fare le cose in modo diverso, con più cura, riscoprendo il valore della manualità, dell’artigianalità, del ben fatto… il piacere della carta, del legno, dei materiali naturali. È così?

Sì, è così. Sa, io non ho fatto soltanto l’alpinismo, ho anche fatto il contadino di montagna, e lo sono ancora oggi. Mi sono tenuto un maso, due masi li ho dati a mio figlio, che deve portarli avanti. Io non volevo solo chiacchierare di ciò che è la vita in montagna, io volevo pure farla, viverla, per poi offrire agli altri delle esperienze vere. Se perdiamo, per esempio, i contadini di montagna, perdiamo anche un paesaggio unico, e la possibilità di offrire ai turisti questo nostro territorio. E senza turisti il benessere che c’è in Alto Adige se ne va.

La conversazione è a firma di Gabriele Catania.